前回「デザイン」という言葉を想像しましたが、皆さんの中にはアーティスティック(=アート)なことを想像した方もいるのではないでしょうか。グラフィックデザインなどアートと関連の深いデザイン領域も確かに多く存在するのですが、実はデザインとアートは全く違うものであるって知ってましたか?

今回はトイレを題材にデザインとアートの違いを考えてみましょう。

トイレとデザインの関係を考えると「厠」まで遡ることができます。厠は川などに設置された自然の水流を用いたトイレの元祖とも言えるものです。私たちの祖先は電気や機械といった技術がない中で、不衛生な排泄物をいかに私たちの暮らすエリアから引き離すかを考え、自然の水流を観察し、その上に厠をつくることで、私たちにはなくてはならない排泄の形をよりふさわしい形へと適合させていきました。

平安時代になると貴族など高貴な身分の人々はやはり便所を利用していました。この便所は排泄物をすぐに人から離す厠とは真逆で、あえて排泄物をすぐに人から離さない便所が存在していました。これはすぐに川に排泄物を流したり、土で埋めたりしてしまった場合、便によってその人の健康状態がわからないからという理由があったと考えられています。

さて平安時代の話をしましたが、この頃の庶民は実は便所を使用せずに路地で用を足していました。しかし、鎌倉時代頃になると都市部を中心に庶民にも「便所」という概念が広まっていきます。これにも実はデザインのストーリーが隠されています。

実はこのデザインは「排泄物を人から引き離す」という狙いよりもより大きな狙いがあったと考えられています。それは「肥料を効率よく収集したい」というものでした。これ以降日本では長い間、肥料収集をベースとしたトイレのデザイン活動が続きました。

水洗式のトイレが当たり前になった今では考えられませんが、当時のトイレは肥料収集を目的にデザインされたものであるために、水に流し、いち早く排泄物を人から離す厠スタイルではなく汲み取り式の便所でした。この汲み取り式の便所は、人の排泄物から肥料を確保していた昭和頃まで広く使われることとなりました。

今のトイレを考えればトイレのデザインは厠スタイルの方が衛生的にも良いようにも思えますが、肥料確保という目的を考えデザインを行うと、汲み取り式便所という全く違う形が優れていると考えられていたんですね。このことからデザインは目的によって優れているデザインが変わっていくということに気がつくことができます。

肥料をベースにしたトイレのデザインは、より広い範囲に影響を及ぼしていき、徐々にデザインの目的の第二段階「変化させた上で、明日の社会や明日の生活をよりよくしていく」へと変化していきます。例えば江戸時代には、大都市で多く排出される排泄物を肥溜めに集め、肥料にした上で、大都市近郊の農民が回収し、肥料として利用する、というサイクルが回っていました。

このサイクルは都市部では発展に伴い増加する排泄物を処理でき、また近郊の農村では肥料として排泄物を利用することができるというWin-Winな関係を産み出し、私たちの社会や生活のサスティナブルな発展をさせるものであり、それを実現させた汲み取り式便所はサスティナブルな優れたデザインとして評価することができるでしょう。

さて、日本では汲み取り式便所というサスティナブルなデザインが誕生していましたが、西欧でもまたトイレから興味深い発展がおきました。

「興味深い発展」というのは今では当たり前になったヒールの登場です。トイレに入るときにわざわざヒールを使うことは普通ないですから、多くの方は本当に関係があるのかと思ってしまうでしょう。しかし、ヒールの登場にはトイレ問題が欠かせない話になってくるのです。

日本での便所は肥料収集という面から古い時代から比較的発展していたと考えられていますが、ローマ帝国滅亡後のインフラが劣化したヨーロッパでは窓から便が通りに投げ捨てられたり、ヴェルサイユ宮殿では花壇がトイレ代わりになっていたりするなど、トイレを取り巻く状態は劣悪でした。

当時のパリなどの大都市では道が汚物まみれになっていくこともあり、歩く際にそれを避けるため、もしくは少しでも衣服につかないようにするために、丈の高い靴が必要になってきました。それがまさにハイヒールやヒールだったわけです。

こうしてみると、トイレとデザインは切っても切れない関係にあることがわかります。そしてそれらのデザインは「変化させることで人の生活に適合させる」「そしてその変化によって明日の生活や社会をより良くさせる」というデザインの目的が軸にあることがわかります。ではトイレとアートだとどうでしょうか。

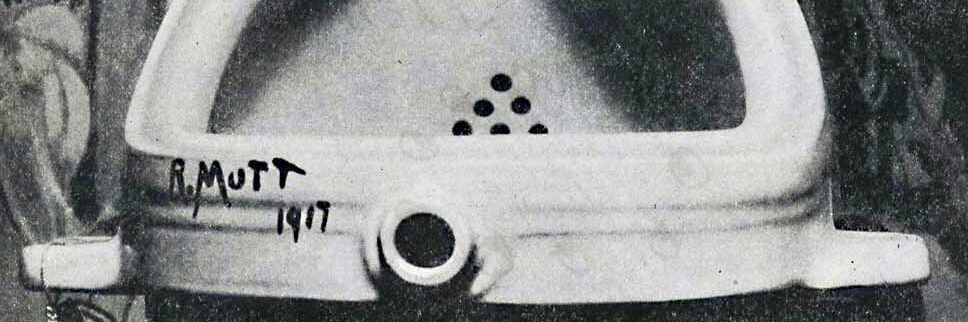

トイレとアートの関係を考えるのであればマルセル・デュシャンが制作した「泉」について考える他ありません。この作品は既製品である男性用小便器に「泉(Fontaine)」とタイトルをつけ、サインを書き、そしていくらかの出展料を払いアート作品として出展しようとしたものです。これによってデュシャンは当たり前のものに新しい視点を加えることをアートとして表現しようとしたのではないでしょうか。

「泉」は作品を見た観客の頭の中で思考を巡らせることでアートとして成立するものであり、解釈は人によって全く異なるものになります。これはデザインに必要な「相手への理解」を受動的に行わせることとは少し異なる点といえるのではないでしょうか。

アートはデザインのように受動的に、正確に目的理解をさせるものではなく、「見たものが能動的に解釈・理解し、これからの行動を促すもの」であるとここから考えることができます。アートとデザインは目的があることは共通していますが、その後の解釈や理解のプロセスが異なるものであると言えるでしょう。

全ての人に対して正しい情報を理解させるデザインも素晴らしければ、理解を相手に委ねるアートもまた奥深い面白さを秘めた素晴らしいものであります。デザインとアートは似ている部分もあれば違う部分もある。そしてどちらが良いという話ではなく、それぞれ違ってどちらも良いということを読者の皆さんには理解していただきたいです。

さて次回からはデザインに絞ってお話をしていきたいと思います。