野良デザインの中でも今回は「情報デザインらしき野良デザイン」というものを探していきましょう。人は暮らしのなかで環境からたくさんの情報を無意識のうちにピックアップし、そしてそれを利用しています。その中で「野良デザイン」は産まれていくものです。

そんな野良デザインを探していくにあたって、3つの視点を皆さんにお教えしたいと思います。

デザイナーではない人たちが看板やパンフレット、案内を作ることは多くあります。そんな中でデザイナーではないものの無意識のうちにされる行動があります。それは例えば使う色であったり、フォントであったり、使う情報を伝えるときの文字の大小などの情報設計であったり、様々です。

まずは、以上のような情報を分解し、外見を観察(色やフォント、大まかな情報設計・配置など)することから始めていくと、野良デザインの発見はスムーズに行えるでしょう。

セールの広告を少し見るだけでも、「赤や黄色が多く使われるのはなんでなんだろう?」「文字は派手な装飾がつけられていることがよくあるな」という発見や疑問がいくつか産まれてくると思います。外見だけで分かるものだけですが、プロのデザイナーと共通して行われていることも多く、自分なりにその発見や疑問に対する答えを出すことができれば、デザインの入口として大きな成長ができるでしょう。

DESIGN SHORT SHORTのはじめの方で書いていたようにデザインは「全ての人に対して正しい情報を理解させる」というものが主な目的になります。私たちはデザイナーでなくとも、自分の発信する情報がより正確に伝えられるように、様々な工夫を重ねることが多くあります。

そんな「もっと正確に情報を分かってもらいたい」という思いやりの精神から来る工夫は、まさに正確な情報を多くの人に伝えるデザインの目的達成のためにデザイナーが行っていることでもあり、これが行われている非デザイナーによる活動は「野良デザイン」と考えられるでしょう。

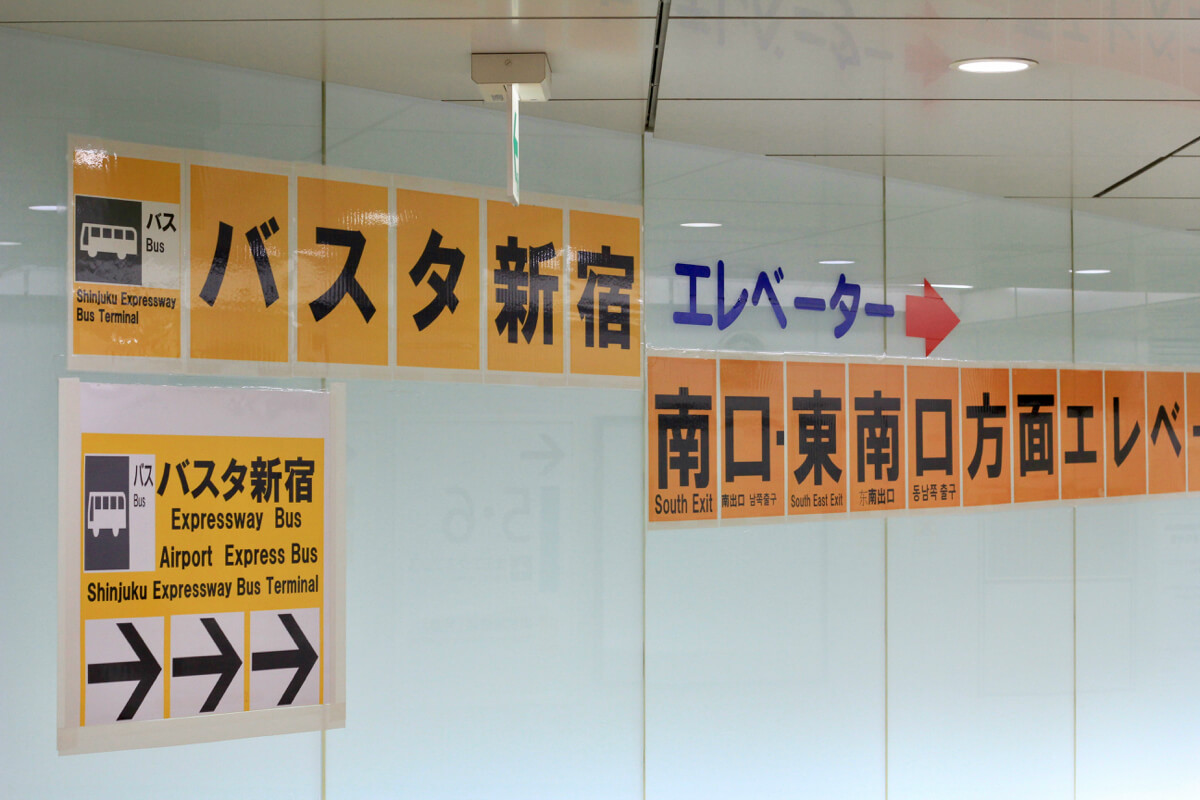

例えば新宿駅にあった非デザイナーによる案内デザインは、思いやりと前述した無意識に行われている色選択の実例を見ることができます。例えば、ピクトグラムを用いたという点であったり、既存の"エレベーター"という情報に対して、出口を表す黄色を用いた案内を付け加えている点が「野良デザイン」として指摘できます。

ピクトグラムのアスペクト比など細かい部分を見ていくと、デザインのできとしては決して良いものではありません。しかしながら、「野良デザイン」の中にあるデザインの目的という意味では素晴らしい実例ですね。

思いやりの精神の発見は、野良デザインの産まれた裏の話を発見することにも繋がります。より良い、もしくはより面白い「野良デザイン」を探すのであれば、「思いやり」というところから注目してみるのもいいかもしれませんね。

デザインの目的は2段階あるという話を以前しました。第一段階は「全ての人に対して正しい情報を理解させる」ということ。第二段階は「変化させた上で、明日の社会や明日の生活をよりよくしていく」ということでした。

第一段階から第二段階へ違和感なくステップアップすることがデザインでは理想的ですが、少なからずデザインは「代用される」ことがあります。

例えば駅のインフォメーションは多くの人が人混みの中で見つけたいものであるために、看板やピクトグラムが遠くからでも見ることのできる天井側に付けられることがあります。そのことは待ち合わせ場所に求められるものと一致します。

私たちは、インフォメーションが待ち合わせ場所になるように、身の回りにある様々な情報の特性を無意識に理解し、その情報を別の用途に代用することがあります。これはまさに、デザインの「変化させた上で、明日の社会や明日の生活をよりよくしていく」というところに合致しています。

これはデザインの第一段階の正当な進化とは言い難いですが、デザインのアンチパターン・改善ポイントという意味で注目すべき点ありますし、多くの人々がより自分たちに適した使いやすいものに変化させたという意味では、非デザイナーによる新しい野良デザインの誕生とも考えられます。

この3つに当てはまるものだけが「野良デザイン」というわけではありません。今まで見たデザインの考え方を見て「これも実はデザインなのかも!」とあなたが思ったのならば、それはデザインなのかもしれません。

野良デザイン、それはデザイナーではない人が作ったようだけど、「正確な情報を理解させることを試みたもの」「明日の社会や明日の生活をより良く(楽)にするためのもの」といったように、デザインではないけれど、デザインの考えが取り入れられたもの。

ぜひあなたが発見した野良デザインを #Design_SS でシェアしてみてください!