たった一つの単純なデザインを施すことによって、「人ともの」の関係から発展し「人と人」の関係にまで影響をおよぼすことがあります。今回は皆さんにも馴染みの深い「路線バス」からそんな事例を紹介したいと思います。

誰かに来てもらう時や誰かに道順を聞かれた時、乗るバスの行き先を案内することが皆さんにもあると思います。そんな時、相手が日本人や日本語を喋ることのできる人であれば、分かるまで細かい説明ができますが、海外の方ととなるとそうはいきません。

乗り場のバラバラで、行き先が同じだったりするので、鉄道のように簡単な英語だけで説明をすることもできません。そんな問題に対して、バスの路線系統ごとに色をつけることで、この問題の解消に取り組んでいるバス会社があります。

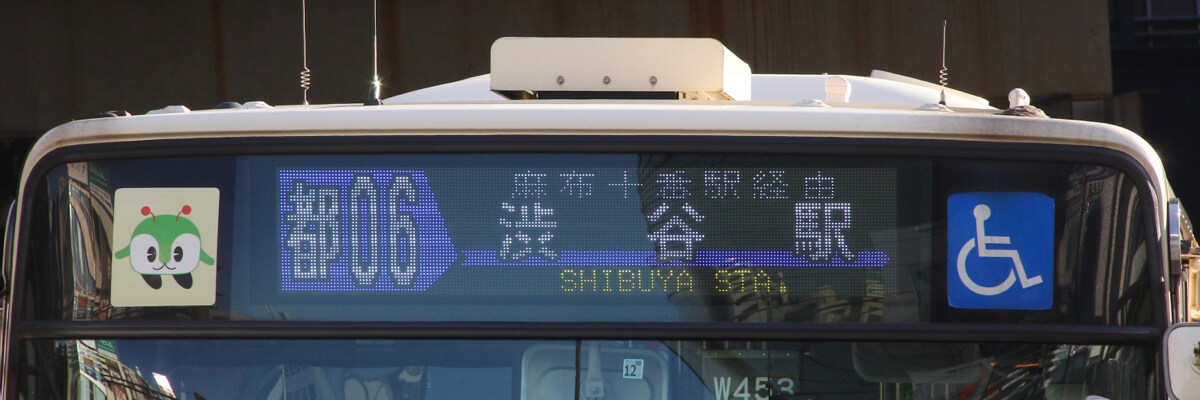

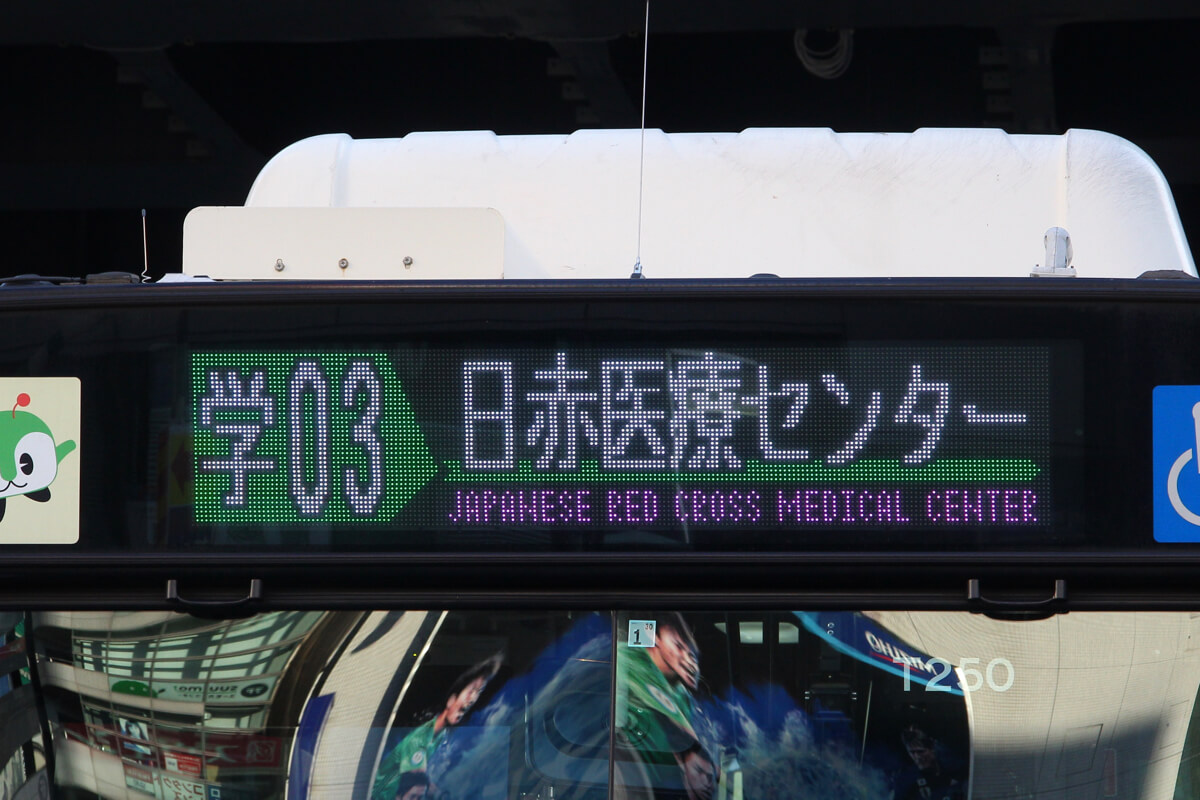

渋谷駅で見かけた都営バスの事例を見てみましょう。

例えば「日赤医療センター」へ向かう学03系統の場合は緑色が採用されています。日本人相手であればこのバスに乗ることを案内するのであれば、そのままの行き先を伝えれば良いのですが、海外の方(特に英語圏でない方)に対してはどうでしょうか。

「for Japanese Red Cross Medical Center」と英語で伝えたりすればいいのかもしれませんが、駅の名前など同じ行き先が路線バスとして運行されていた場合は、系統の名前を言う必要があります。しかし、海外の方は日本の漢字を読むことはできません。「学03」の場合は「学」の字の読み方も発音方法もよく分からないはずです。

そこでそこに「色」という情報を付け加えるとどうでしょうか。「学」という漢字を使った案内ではなく、「Green route」などの単純な英単語の組み合わせで案内することができます。

また、ここで使われいる色を用いてバス停周辺の案内に利用することもできます。渋谷駅の場合は、紙などで作られた様々な(野良)デザインにこの色が使われ、多くの人がバスターミナル内の目的地への移動をスムーズにすることにつなげています。

今回紹介した事例は、バスの道が分からないときに「色」という情報を付け加えることによって、様々な言語圏の人達に正確に、そしてシンプルな分かりやすい英語によってコミュニケーションをすることができる、という例でした。

デザインは一見視覚だけが変化するようにも見えるのですが、視点をより大きく見ると「人と人の会話」というより大きな変化を産み出すこともできます。